“引进的博士研究生来校工作满5年,如未能晋升副教授(已达副教授任职条件因指标原因未晋升除外),本人需服从学校安排转到后勤、保卫等服务保障岗位。”太原师范学院一则文件在网上引发热议。虽然校方回应该规定已于2023年6月作废,但此事让公众进一步了解到高校“非升即走”的政策。

一、“非升即走”的含义

“非升即走”指的是:新进教师入校时会与校方签订一个预聘期限(通常是6—7年),目前国内高校常见的“非升即走”形式包括“预聘—长聘”“6年考核”“3+3”等,在约定的期限内,需完成一定的教学、科研、社会服务等工作任务,如若考核达标,可以正式转入长聘期;如若未能完成约定任务,则解除聘任合同,不予续聘。

这一政策打破了传统的人事聘任“铁饭碗”,建立“能进能出”的用人机制,主要目的在于优选出符合高校需求的学术产出高的教师。

二、 “非升即走”的起源与发展

“非升即走”制度起源于美国的终身教职制度(Tenure Track),是高校在用人自主权增强的背景下做出的教师聘用,国内制度方面的探索和创新。在国内,清华大学于1993年开始酝酿率先提出“非升即走”实施方案,并在部分院系开展试点。此后,北京大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学等“双一流”建设高校陆续实施相关人事制度改革。青岛大学、深圳大学、汕头大学等也已开始实行或部分实行。

近年来,随着“双一流”建设的推进,更多高校开始试水“非升即走”人事制度改革,以此激发教师的学术积极性和工作活力,优化师资结构,提升高校学术水平。

三、 “非升即走”现存的问题

1、 “走”的比例过高:

随着近年扩招的博士生陆续毕业,以及国内高校对海外留学人才的吸引力不断增强,有的高校在人才引进中采取“量进量出”的做法,相当数量的青年学者人到中年面临二次求职;还有某“双一流”高校的二级学院,每年新进博士二三十名,但晋升副高的名额仅两三个。

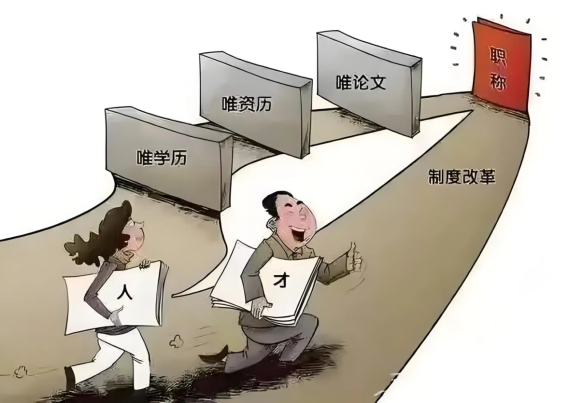

2、 “升”的标准较为单一:

“非升即走”相关考评指标中,以评副高为例,需要有“国字号”基金项目、在高质量期刊发表若干论文、出版专著等,且二者权重过高,存在“唯项目”“唯论文”倾向。而从事教学、管理、社会服务等工作在考评指标中体现较少,有的甚至只需完成最低工作量即可合格。实际上,高校青年教师不仅要忙科研,还需承担教学和日常管理事务,但一些学校的考评指标对这些方面体现较少。

大学本应该是教书育人、答疑解惑的圣地,但“重科研轻教学’的考评导向,让不少教师无心教学,轻视教学育人,只想满足考评要求保住职业饭碗,并且即便用心教学,也得不到公允的评价。长此下去,高校的课堂教学质量难以保证。

四、被淘汰的老师该何去何从?

很多老师认为,即便在“非升即走”的压力下被淘汰了,也可以找一个二本学校“安度晚年”,有一段在名校工作的经历,也有一些工作成果,在一些二本学校换点安家费还是绰绰有余的。

不过现在,很多二本院校也意识到了这个问题,“非升即走”被淘汰的老师,基本都已经被原来的高校榨干了,手头连一篇论文存量也没有,即便引进来,恐怕短时间也没有太多成果,还不如引进一些应届博士生划算。

五、博士应届生该如何选择?

博士生毕业后一定要去头部高校吗?很多人可能觉得入职三四流高校比较轻松,一开始就放弃争取去头部高校,避开非升即走的炼狱模式。去头部高校虽然卷得厉害,但在头部高校,特别是985高校,如果晋升失败,还有向下一层级高校流动的可能。这就是为什么中部和南方某大学淘汰了这么多人,他们大部分还可以找到教职工作。

但是当二、三流高校都开始普遍施行非升即走,在其中晋升失败的青年教师到时可能就不得不去高职院校了。所以毕业究竟去哪比较好,还是需要结合自身的情况考虑。

总体来说,在那些没有“非升即走”政策的公办高校,高校招聘博士还是会按照事业编制聘用,工作还是很稳定的,并且高校的福利待遇好,所以很多博士生毕业后喜欢进高校就职。

(编辑:Admin)